- 首 页

-

机构概况

机构简介

中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...

历史沿革

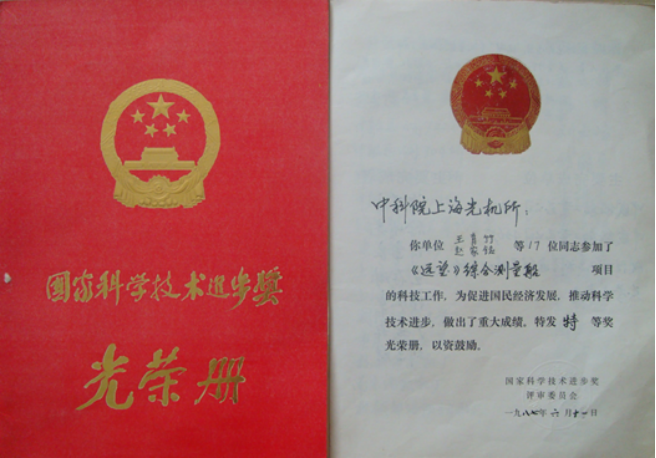

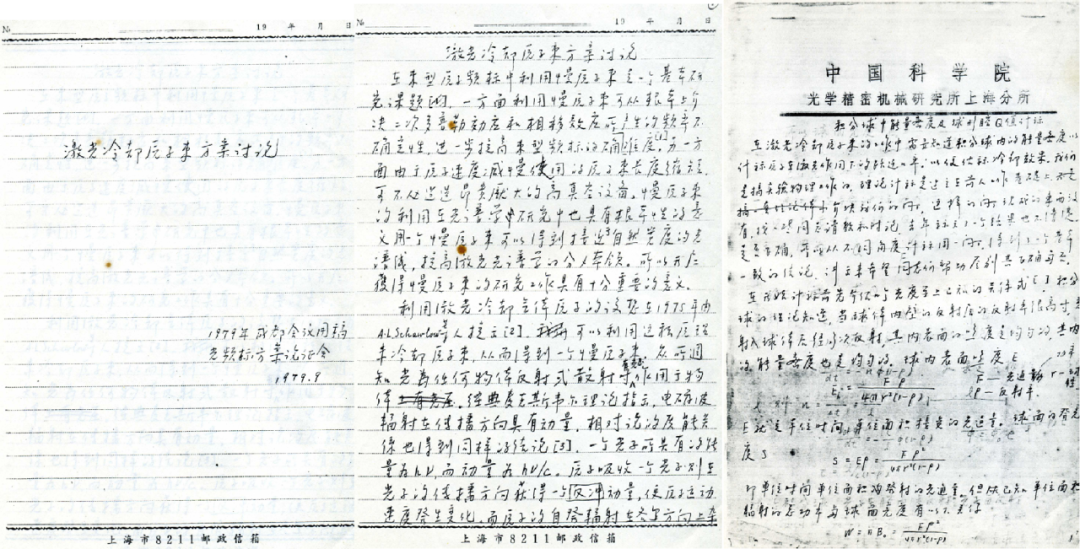

- (一)所名变化简介 上海光学精密机械研究所于1964年5月建所后几度易名,所名变化简介如下: 1964年5月──中国科学院光学精密机械研究所上海分所; 1966年1月──中国科学院六五一六研究所; 1968年5月──中国人民解放军第一五〇五研究所;1968年7月──中国人民解放军南字829部队;1970年10月──中国科学院上海光学精密机械研究所。 (二)机构变化过程 1964年4月1日,中国科学院为了在受激光发射新兴领域方...

- 组织机构

科研机构

- 超强激光科学与技术全国重点实验室

- 高功率激光物理联合实验室

- 空天激光技术与系统部

- 高端光电装备部

- 先进激光与光电功能材料部

- 高功率激光元件技术与工程部

- 光电前沿交叉部

- 科研成果

- 人才队伍

-

研究生教育

概况

中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...

-

国际交流

概况

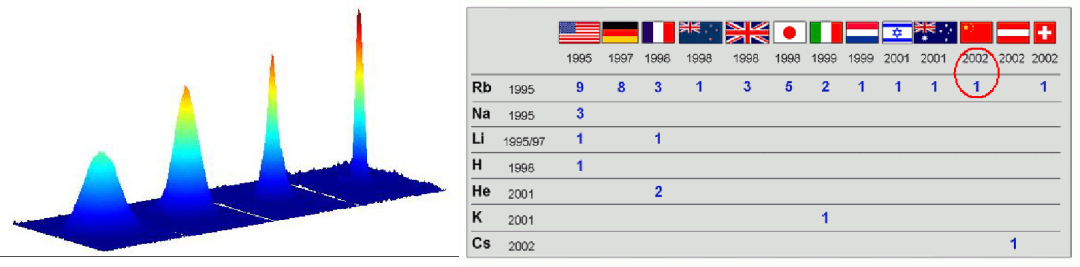

上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...

- 成果转化

-

党群文化

党建工作

-

科学传播

概况

作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...

- 信息公开

- 系列专题